Lebensspur Michael Kempf

Lebensspur Michael Kempf

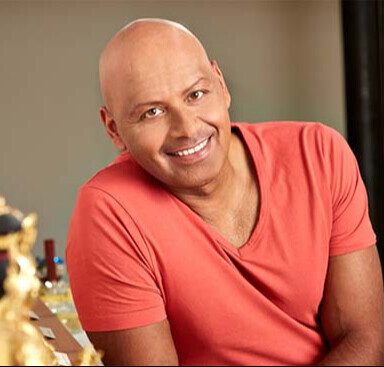

Preisträger

„Alle sprechen über Inklusion, die oft nicht funktioniert. Dabei sollte man das Thema Behinderung gar nicht so in den Fokus stellen, sondern ganz selbstverständlich damit umgehen.“

Den 2. Januar des Jahres 1985 wird Michael Kempf nie vergessen. Es ist der Tag, auf den er sechs Monate lang mit unbändiger Willenskraft und großer Disziplin hingearbeitet hat. Der Moment, als der junge Zimmermann sich selbst und seinem Umfeld beweist, dass er sich durch nichts aus der Spur bringen lässt. Ein halbes Jahr, nachdem der damals 20-jährige Geselle beim Ausmessen eines Dachstuhls in die Tiefe stürzte, kehrt er als Rollstuhlfahrer in den elterlichen Betrieb zurück – nur wenige Tage nach seiner Entlassung aus der Reha-Klinik. „Mir war sofort nach dem Unfall klar, dass ich in meinem Beruf weiterarbeiten werde“, sagt der heute 51-Jährige. „Etwas anderes kam für mich nie in Frage.“ Dieses Ziel hat Michael Kempf erreicht. In diesem Jahr feiert das erfolgreiche Familienunternehmen J. Kempf Holzbau GmbH im saarländischen St. Ingbert unter seiner Führung 90-jähriges Bestehen. Dass er einmal in die Fußstapfen seines Vaters und Großvaters treten würde, wusste der heutige Zimmerermeister bereits in jungen Jahren. Als Kind verbrachte er viel Zeit in der Werkstatt und war fasziniert von der gestalterischen Arbeit mit dem natürlichen und nachhaltigen Bauelement Holz. Nach seiner Lehre im Familienbetrieb übernimmt der junge Geselle als Polier schnell leitende Verantwortung, bevor er sich an der Meisterschule anmeldet.

Als wenige Monate später der tragische Unfall geschieht, scheint Michael Kempfs berufliches Ziel zumindest für sein Umfeld zunächst gescheitert zu sein. Der junge Zimmerer hingegen glaubt fest an sich und seine Fähigkeiten. Nach der Diagnose Querschnittlähmung wird der Gedanke an den elterlichen Betrieb zu seiner größten Motivation: „Ich wusste, wo ich hingehöre und wo nach der Entlassung mein Platz sein wird“, sagt er rückblickend. Das Umschulungsangebot der Berufsgenossenschaft zum Kaufmann lehnt er strikt ab und stürzt sich stattdessen mit vollem Eifer in die Rehabilitationsphase. Unterstützung erhält er besonders in den ersten Wochen nicht nur von seiner Familie und Freunden, sondern auch von Ärzten und Therapeuten im Krankenhaus. „Sie haben mich sehr aufgebaut und mir gezeigt, was mit dem Rollstuhl alles möglich ist“, erinnert sich Kempf. „Das war eine sehr wichtige Motivation für mich.“ Nach zehn langen Wochen im Krankenhaus startet die Reha-Phase mit einem straffen Trainingsplan. Neben der Physiotherapie ist für den damals 20-Jährigen besonders das intensive Rollstuhltraining eine große Hilfe. „Ich lernte, dass ich mich mit der entsprechenden Übung sehr eigenständig bewegen und sogar Sport treiben konnte.“ Schon bald stellen Bordsteine und einzelne Stufen keine allzu großen Hindernisse mehr dar und Rollstuhl-Basketball wird zu einem leidenschaftlichen Hobby.

Kurz vor Weihnachten wird Michael Kempf aus der Reha entlassen und kehrt zu seiner Familie zurück. Wenige Tage später nimmt der junge Rollstuhlfahrer seine Arbeit wieder auf. Im Büro des Betriebs arbeitet er sich in die planerischen und betriebswirtschaftlichen Aufgaben ein. An den herzlichen Empfang der Kollegen denkt der heute 51-Jährige gern zurück: „Ich habe mich vom ersten Moment an sehr gut aufgenommen gefühlt. Der Respekt war immer da.“ Die Unterstützung seines Umfelds und der Glaube an die eigenen Fähigkeiten helfen dem Zimmerer, seinen beruflichen Weg weiterzugehen. Er meldet sich an der Meisterschule an und findet in der Bundesfachschule des Deutschen Zimmerhandwerks in Kassel eine Ausbildungsstätte, die nahezu barrierefrei ist – in den 80er Jahren eine große Ausnahme. Die Hilfsbereitschaft der Fachschule ist groß: Die Verantwortlichen lassen den Toilettenraum vergrößern, um ihrem neuen Schüler den uneingeschränkten Zugang zu ermöglichen, und unterstützen ihn aktiv bei der Wohnungssuche. Als der Rollstuhlfahrer in Kassel keine adäquate Wohnung findet, vermittelt der Geschäftsführer ihm ein Zimmer im nahe gelegenen Studentenwohnheim. Herzlich aufgenommen wird Kempf auch von seinen Mitschülern. Bis heute hält er Kontakt zu einigen befreundeten Meistern.

Neun Monate lang lernt er von Buchhaltung über Arbeitspädagogik alle wichtigen theoretischen Grundlagen zur Betriebsführung. Auch der praktische Teil bereitet dem angehenden Meister keine Schwierigkeiten, da alle planerischen Arbeiten im Modellbau entwickelt werden. Unterstützung bietet zudem die zuständige Berufsgenossenschaft: Sie finanziert nicht nur den Besuch der Meisterschule, sondern stellt auch ein spezielles Zeichengerät zur Verfügung, das die Arbeit im Sitzen erleichtert. Nach seiner Rückkehr in den elterlichen Betrieb im Frühjahr 1987 hat der junge Meister jede Menge zu tun, um die auftragsstarke Saison vorzubereiten. Er übernimmt die planerischen Arbeiten, schreibt Angebote und kümmert sich um das Rechnungswesen. Als sein Vater schwer erkrankt, wird vor allem der Onkel zu einer wichtigen Bezugsperson. Er steht dem künftigen Nachfolger mit Rat und Tat zur Seite und unterstützt ihn nach Kräften bei der allmählichen Übernahme. Der plötzliche, unerwartete Tod des Onkels 1996 bedeutet für Michael Kempf einen emotionalen Einbruch. Aufgefangen wird er in dieser schweren Zeit von seinem starken Umfeld: Seine damalige Partnerin und heutige Ehefrau Gerlinde, die engagierte Mutter sowie die langjährigen Kollegen helfen Michael Kempf, sich in seiner offiziellen Rolle als junger Unternehmer in dritter Generation zurechtzufinden.

Wie schon sein Großvater und der inzwischen verstorbene Vater legt der neue Chef von Anfang an großen Wert auf ein familiäres, vertrauensvolles Verhältnis zu seinen aktuell sieben Mitarbeitern. Gemeinsam haben sie eine Vielzahl wichtiger Bauten im Saarland errichtet und sind besonders für ihre Kompetenz im Bereich Denkmalpflege anerkannt. Dass er die Handwerker im Gegensatz zu anderen Betrieben auch außerhalb der Saison beschäftigt, ist für ihn selbstverständlich. „Wir sind eine Top-Mannschaft“, sagt der 51-Jährige mit großem Stolz. Dieser enge Zusammenhalt hat dem Unternehmer auch in Krisenzeiten den Rücken gestärkt: Arbeitsunfälle, bei denen Kollegen schwer verletzt wurden, haben Michael Kempf persönlich sehr getroffen und zudem die schmerzhaften Erinnerungen an seinen eigenen Schicksalsschlag wieder aufgerissen. Seit 2013 leitet der Zimmerermeister das Unternehmen gemeinsam mit einem Partner, mit dem er sich die anfallenden Aufgaben teilt: Während Michael Kempf vom Schreibtisch aus Projekte plant und die Büroarbeiten organisiert, übernimmt sein Kompagnon die Baustellenleitung und Koordination vor Ort. Ebenso unproblematisch ist die meist langjährige Zusammenarbeit mit Kunden und Architekten. Sofern die eigenen Räume nicht barrierefrei sind, besuchen sie Michael Kempf zur Besprechung in seinem Büro.

Auch privat lässt sich der 51-Jährige von Barrieren kaum einschränken. Der Unternehmer ist sehr auf seine Unabhängigkeit bedacht und geht ganz natürlich mit seinem Handicap um. Er hat es als Teil seines Lebens akzeptiert, der auch seine Persönlichkeit geprägt hat. Indem er sein berufliches Ziel trotz widriger Umstände nie aus den Augen verloren sowie stets fest an sich selbst und die eigenen Fähigkeiten geglaubt hat, hat Michael Kempf neben seiner natürlichen Zielstrebigkeit auch einen enormen Kampfgeist entwickelt.

Diese Eigenschaften spielen auch bei seinem großen Hobby eine wichtige Rolle, das er nach seinem Unfall nicht aufgegeben hat. Seit seiner Kindheit segelt der Unternehmer leidenschaftlich gern und nimmt seit Jahrzehnten an Weltmeisterschaften und europaweiten Wettkämpfen teil. Michael Kempfs Bootsklasse wird von Menschen mit und ohne Behinderung gesegelt. Dass körperliche Einschränkungen bei den Regatten keine Rolle spielen, begeistert ihn am meisten: „Wenn man in dem Boot sitzt, gibt es keine Behinderten oder Nicht-Behinderten mehr, sondern nur Segler.“ Diese gleichberechtigte Betrachtung wünscht sich der Unternehmer auch in anderen Lebensbereichen: „Alle sprechen über Inklusion, die oft nicht funktioniert. Dabei sollte man das Thema Behinderung gar nicht so in den Fokus stellen, sondern ganz selbstverständlich damit umgehen.“

Neben einem entspannenden Ausgleich zum straffen Berufsalltag hat er seinem Hobby die Liebe seines Lebens zu verdanken. Vor genau 20 Jahren lernt Michael Kempf beim Segeln seine heutige Ehefrau Gerlinde kennen, die ihren damals dreijährigen Sohn Tobias mit in die Beziehung bringt. Von Anfang an nimmt er den Jungen ganz selbstverständlich an und zieht ihn gleichberechtigt auf. Die beiden Männer verbindet bis heute ein enges Vertrauensverhältnis. Dass Tobias beruflich eine andere Richtung als sein Ziehvater einschlägt und den Familienbetrieb nicht fortführen wird, ändert daran nichts das Geringste. „Genau wie bei mir muss dieser Wunsch ganz von selbst kommen“, sagt Kempf. „Man kann niemanden dazu zwingen.“ Ob Familienmitglieder, enge Freunde oder Kollegen: Die große Unterstützung seines Umfelds war für Michael Kempf zu jeder Zeit seines Lebens sehr wichtig. Der Austausch mit Menschen, die in der gleichen Situation sind, hat ihm besonders nach dem Unfall sehr geholfen. „Ich habe zum Beispiel von befreundeten Seglern, die ebenfalls im Rollstuhl sitzen, viele wertvolle Tipps bekommen“, sagt Kempf. Das reicht von rein praktischen Fragen zur Beweglichkeit bis hin zum emotionalen Umgang mit Rückschlägen und Krisensituationen. „Es geht nicht nur darum, an sich selbst zu glauben. Man muss sich auch anderen anvertrauen können“, sagt der 51-Jährige.

Weiterlesen … Lebensspur Michael Kempf

- Aufrufe: 1682